«Les droits de l’homme en Algérie de 1830 À 1962» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

الدكتور الجنيدي خليفة: حياته من خلال معلومات، شهادات، ونصوص

800,00 د.ج

Saïhi Édition

9

Items sold in last 3 days

Ajouter 5.471,00 د.ج et bénéficier d'une livraison gratuite !

0

People watching this product now!

Estimated delivery dates: avril 8, 2025 – avril 15, 2025

Catégorie : Histoire

Produits similaires

Si Salah, mystère et vérités – Rabah Zamoum

310,00 د.ج

Membre de l'Organisation Secrète, Mohamed ZAMOUM dit Si Salah a participé au tirage de la proclamation du 1e Novembre, en son village Ighil Imoula.

Il effectue, pour le compte de la wilaya IV, une mission au Maroc et en Tunisie. Navré et écœuré, il revient à l'intérieur, refusant les postes de l’extérieur.

Devant l'abandon des maquis, Si Salah et ses deux adjoints rencontrent le président de Gaulle le 10 juin 1960 pour discuter du contenu de l'autodétermination. Le 20 juin 1960, le Gpra décide, alors, d'envoyer une délégation pour engager les négociations. Ayant accéléré le processus d'indépendance, Si Salah ne survivra pas au cessez-le-feu, tombé dans une embuscade le 21 juillet 1961 à M'chedellah (Maillot-Bouira).

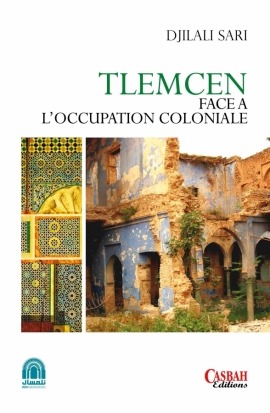

Tlemcen face à l’occupation coloniale – Djillali Sari

560,00 د.ج

Géographe de formation, Djilali Sari a consacré durant plus de quatre décennies l’essentiel de ses recherches et publications à l’évolution de l’Algérie et du reste du Maghreb. D’autres problèmes et préoccupations majeurs accaparent de plus en plus son intérêt.

Il privilégie l’approche interdisciplinaire et l’interaction des phénomènes démographiques avec les paramètres socio-économiques et politiques. Professeur à l’université d’Alger depuis 1966 et membre de plusieurs unions scientifiques, il participe assidûment à différentes manifestations scientifiques nationales et internationales.

Comme partout ailleurs et comme tout projet visant à asseoir un nouvel ordre, à le consolider et à le fortifier – nécessairement aux dépens de la population autochtone, et en ciblant par prédilection ses fondements historiques et culturels –, le choc colonial a été des plus violents dans l’ancienne capitale des Ziyanides.

La symbolique d’une métropole ayant abrité de prestigieux monuments, non seulement ceux emblématiques de la souveraineté, mais également ceux considérés comme des joyaux de l’Occident musulman à l’instar de la Tachfinya, a été soigneusement ciblée et n’a pu échapper aux opérations de destruction systématique.

C’est ainsi qu’aussitôt occupée définitivement, et après être demeurée longtemps dépeuplée, la cité a été rapidement dépecée et reconfigurée de façon à en occulter le cachet originel de centre de rayonnement culturel et civilisationnel musulman.

Algérie, les rappels de l’histoire – Rabah Mahiout

850,00 د.ج

Extraordinairement riche et balisée de moments majeurs, l’histoire de l’Algérie est insuffisamment connue de la majeure partie de la jeunesse algérienne. En bon journaliste, Rabah Mahiout nous la raconte, ici, avec clarté et simplicité.

Les faits et les dates qu’il a recensés sont autant de jalons qui guident le lecteur dans la (re)découverte du parcours de l’Algérie millénaire ; il livre également une synthèse fort utile de chacune des gouvernances qui se sont succédé à la tête de l’État. Dans le même temps, ce livre laisse ouverte la perspective d’une recherche plus approfondie.

Sept ans dans le feu du combat – Mohand Akli Benyounes

850,00 د.ج

La Guerre d’Algérie en France 1954 -1962

De nombreux récits, mémoires, témoignages et autres études ont été consacrés à la part prise au combat libérateur par la communauté algérienne émigrée en France. L’ouvrage de Mohand Akli Benyounès a le mérite, en retraçant un parcours personnel soigneusement reconstitué, d’être un témoignage de première main, direct, détaillé sur les faits et situations qui ont marqué ce volet de la révolution armée. Authentique acteur de cette lutte mouvementée et héroïque, Benyounès éclaire par les informations inédites qu’il nous en donne, de nombreuses zones restées jusque-là dans l’obscurité. Il en est ainsi, entre autre, de la guerre impitoyable menée par le Fln aux ennemis de la révolution, traîtres et forces de répression françaises, ce qui a permis d’ouvrir et d’entretenir, sans discontinuer jusqu’à l’indépendance, un second front sur le territoire du colonisateur.

Le dernier témoin – Rachid Adjaoud

870,00 د.ج

Né à Seddouk-centre (wilaya de Béjaïa), le 2 février 1937, dans une famille modeste, Rachid Adjaoud prend très tôt conscience de la nature du système colonial. Ayant fait ses études primaires à l’école du village et obtenu le certificat d’études primaires élémentaires en 1953, il a un avant-goût du système répressif en vigueur qui lui inflige une peine de prison assortie de coups et de brimades pour avoir tracé sur le mur de l’école l’inscription « Libérez Messali ». Mis sous surveillance, il doit renoncer à l’école.

Employé comme vacataire à la mairie de Seddouk, il s’inscrit dans une cellule du Mtld puis, après le déclenchement de la guerre de libération, il active dans un réseau de Moussebiline avant de rejoindre le maquis en 1956.

Membre du secrétariat du Congrès de la Soummam (1956), il est appelé par le colonel Amirouche qui lui confie plusieurs missions et responsabilités. Il fera partie du proche entourage du chef de la wilaya III historique jusqu’à une quinzaine de jours avant le départ de ce dernier pour l’ultime mission au cours de laquelle il tombe au champ d’honneur.

Rachid Adjaoud quitte l’Anp en mars 1964. Il assume les fonctions de directeur des hôpitaux pendant une trentaine d’années.

Membre du Comité central du Fln, député de la wilaya de Béjaïa à L’Apn pendant la 2e législature, il quitte définitivement la vie politique en 2010 pour se consacrer à la rédaction de ses mémoires.

Rachid Adjaoud a fait remonter à la surface de la mémoire collective des lieux phares de la lutte. Il a redonné vie à des êtres hors du commun. Il a le mérite de grandir ses compagnons et de ne dénigrer personne. Il a mis en exergue l’immense apport de Sétif et de ses militants, le rôle des ateliers en tous genres et celui des circuits d’approvisionnement, de financement et de liaisons.

Sur certains chefs – sagesse de Mohand Oul Hadj, présence d’Amirouche « qui nous connaissait tous un par un » – il a eu le mot juste.

Il a tracé un sillon dans le travail de mémoire. Aux historiens de reprendre le flambeau.

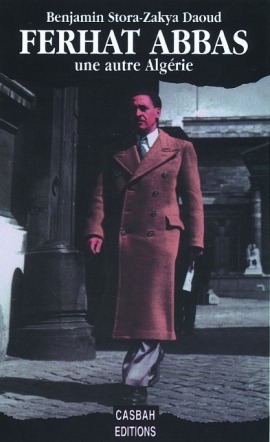

Ferhat Abbas, une autre Algérie – Benjamin Stora

650,00 د.ج

Incarnant une « utopie algérienne », le pharmacien de Sétif a parcouru toutes les étapes qui, du Front populaire en 1936 aux accords d'Évian en 1962, ont conduit à l'indépendance de l'Algérie. Élu local avant la Seconde Guerre mondiale, il se fait connaître par des prises de position en faveur de l'assimilation.

Lorsque l'insurrection éclate, Ferhat Abbas tire la leçon de ses échecs, se radicalise et bascule en 1955 vers le FLN dont il rejoint les dirigeants rassemblés au Caire.

Ferhat Abbas devient le premier président du Gouvernement provisoire de la République algérienne puis, au lendemain de l'indépendance, président de l'Assemblée nationale. Ayant exprimé nettement son opposition au système du parti unique imposé par le FLN et son attachement au pluralisme, il est écarté dès 1963. Il meurt le 24 décembre 1985.