«L’armée de libération nationale en wilaya IV – Mohamed Teguia» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

Les droits de l’homme en Algérie de 1830 À 1962

1.529,00 د.ج

9789961649213

2

Items sold in last 3 days

Ajouter 4.500,00 د.ج et bénéficier d'une livraison gratuite !

0

People watching this product now!

Estimated delivery dates: avril 8, 2025 – avril 15, 2025

Catégorie : Histoire

Description

Sous l’occupation coloniale, le citoyen algérien, désormais dénomé « indigène », privé du statut juridique d’être humain, n’est ni français, ni algérien et ne bénéficie même pas des droits accordés à l’étranger résidant en France métropolitaine. Quant à l’Algérien, le sénatus-consulte de 1865 dispose à son sujet : « L’indigène musulman est Français

Produits similaires

Florilège – Mohammed Ben Cheneb

490,00 د.ج

Son œuvre scientifique s'échelonne sur une trentaine d'années. Abondante entre 1906 et 1913, elle marque un temps d'arrêt pendant la Première Guerre mondiale pour reprendre entre 1918 et 1928. Elle est des plus variées et traite de nombreuses disciplines : pédagogie, éducation, droit musulman, hadîth, poésie populaire, proverbes, lexicographie, grammaire, poésie classique, métrique, sociologie, histoire. Elle révèle la trace de la formation pédagogique qu'il reçut à l'école normale et rend, par ailleurs, l'écho des divers enseignements qu'il eut à dispenser dans les médersas, à la mosquée et à la Faculté des lettres.

L'essentiel de cette œuvre aura donc été, d'une part, l'édition de textes arabes, souvent accompagnés d'une traduction française et de notes et, d'autre part, des études en langue arabe, celles-ci étant l'exception. Le désir de faire connaître ou de sauver de l'oubli le patrimoine culturel de l'Algérie d'abord, de l'Occident musulman ensuite, a de toute évidence inspiré ses préférences et guidé son choix.

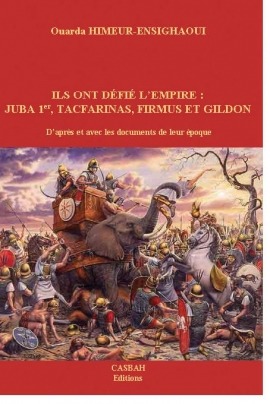

Ils ont défié l’Empire – Juba 1er, Tacfarinas, Firmus et Gildon – Ouarda Himeur -Ensighaoui

460,00 د.ج

« Nous avons fait nôtre le projet de Mohammed-Chérif Sahli qui consiste à décoloniser l'Histoire.

Notre but n’est pas de faire de Juba 1e, de Tacfarinas, de Firmus et de Gildon des idoles scintillantes. Il est tout simplement de les rendre à la lumière et de leur restituer leur véritable stature politique et leur aura de résistants à la dépossession et à l'occupation romaines. »

Le dernier témoin – Rachid Adjaoud

870,00 د.ج

Né à Seddouk-centre (wilaya de Béjaïa), le 2 février 1937, dans une famille modeste, Rachid Adjaoud prend très tôt conscience de la nature du système colonial. Ayant fait ses études primaires à l’école du village et obtenu le certificat d’études primaires élémentaires en 1953, il a un avant-goût du système répressif en vigueur qui lui inflige une peine de prison assortie de coups et de brimades pour avoir tracé sur le mur de l’école l’inscription « Libérez Messali ». Mis sous surveillance, il doit renoncer à l’école.

Employé comme vacataire à la mairie de Seddouk, il s’inscrit dans une cellule du Mtld puis, après le déclenchement de la guerre de libération, il active dans un réseau de Moussebiline avant de rejoindre le maquis en 1956.

Membre du secrétariat du Congrès de la Soummam (1956), il est appelé par le colonel Amirouche qui lui confie plusieurs missions et responsabilités. Il fera partie du proche entourage du chef de la wilaya III historique jusqu’à une quinzaine de jours avant le départ de ce dernier pour l’ultime mission au cours de laquelle il tombe au champ d’honneur.

Rachid Adjaoud quitte l’Anp en mars 1964. Il assume les fonctions de directeur des hôpitaux pendant une trentaine d’années.

Membre du Comité central du Fln, député de la wilaya de Béjaïa à L’Apn pendant la 2e législature, il quitte définitivement la vie politique en 2010 pour se consacrer à la rédaction de ses mémoires.

Rachid Adjaoud a fait remonter à la surface de la mémoire collective des lieux phares de la lutte. Il a redonné vie à des êtres hors du commun. Il a le mérite de grandir ses compagnons et de ne dénigrer personne. Il a mis en exergue l’immense apport de Sétif et de ses militants, le rôle des ateliers en tous genres et celui des circuits d’approvisionnement, de financement et de liaisons.

Sur certains chefs – sagesse de Mohand Oul Hadj, présence d’Amirouche « qui nous connaissait tous un par un » – il a eu le mot juste.

Il a tracé un sillon dans le travail de mémoire. Aux historiens de reprendre le flambeau.

Les femmes algériennes pendant la colonisation – Diane Sambron

850,00 د.ج

Les femmes musulmanes furent les héroïnes de la guerre de libération. À ce titre, elles gagnèrent toute la reconnaissance et le respect de la patrie naissante en 1962. La Constitution algérienne reconnut, qu'en raison de leur participation à la guerre, « les femmes algériennes ont acquis tous leurs droits ».

Au-delà de l'aspect militant, cet ouvrage retrace, sur la base de l'analyse des archives françaises, l'évolution de la condition des femmes en Algérie, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux années post-indépendance. Cet exercice inédit entend permettre aux femmes musulmanes d'Algérie et à celles issues de l'immigration algérienne, de se réapproprier une mémoire, celle de l'évolution de leurs droits et de leur condition. Il permet en outre de témoigner des évolutions du système colonial français.

Diane Sambron est docteur en Histoire, spécialiste du Maghreb et du droit des femmes.

Sur les allées de ma mémoire – Hamid Grine

600,00 د.ج

Journaliste, romancier et essayiste, Hamid Grine est également à l'aise dans l'art du portrait. Ceux qui ont apprécié Comme des ombres furtives (Casbah Éditions), qui a reçu à sa parution un très bon accueil, vont sans nul doute adorer Sur les allées de ma mémoire dans lequel l'auteur donne la pleine mesure de son talent de portraitiste. On y croise des célébrités, mais aussi des anonymes. Tous ont en commun leur humanité, leur fragilité, mais aussi leur différence. Nul n'est semblable à l'autre ; chacun est un monde à lui tout seul. Un autre point commun tout de même : la plume souvent tendre, parfois caustique, mais toujours indulgente par laquelle Hamid Grine nous les révèle et les rend proches de nous. L'auteur ne juge pas, ne moralise pas et ne prétend donner aucune leçon. Le miroir qu'il nous tend est une loupe qui nous fait aimer même les défauts de ceux qu'il a croqués.