Affichage de 1–12 sur 36 résultatsTrié par popularité

Culture et impérialisme – Edward Saïd

Dans Culture et impérialisme, Edward Said sonde des chefs-d’œuvre de la tradition occidentale et montre comment quelques-unes des productions culturelles les plus vénérées - y compris Mansfield Park de Jane Austen, Heart of Darkness de Joseph Conrad, Aida de Giuseppe Verdi, et L’Etranger d’Albert Camus - font appel aux mêmes énergies qui entrent dans la construction des empires. Il éclaire brillamment la manière dont la culture et la politique ont coopéré, sciemment et incons-ciemment, pour produire un système de domination qui a contribué, plus que les canons et les sol-dats, à construire une souveraineté qui s’étendait sur les formes, les images et l’imaginaire aussi bien des dominants que des dominés. Cet essai retrace également le développement d’une « souche oppo-sitionnel » qui a identifié et exposé les mécanismes de contrôle et de répression. Travaillant essen-tiellement dans les langues de leurs maîtres coloniaux, des écrivains autochtones comme William Butler Yeats, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Kateb Yacine, et Chinua Achebe ont participé au pro-cessus de décolonisation en réclamant le droit pour leurs peuples à l’autodétermination de l’histoire et de la culture.

Enfin ce livre passionné et immensément documenté montre comment, aujourd’hui encore, l’héritage impérial imprègne les relations entre l’Occident et le monde anciennement colonisé à chaque niveau de la pratique politique, idéologique et sociale. Sa vision révèle néanmoins un vrai espoir : l’Occident et les peuples anciennement « assujettis » peuvent atteindre une cohabitation harmonieuse. Au-delà des nationalismes de division, Edward Said montre le chemin vers une prise de conscience que la véritable communauté humaine est mondiale.

« De nos jours, pour l’essentiel, le colonialisme direct a pris fin. L’impérialisme, nous le verrons, perdure là où il a toujours existé, dans une sorte de sphère culturelle générale et dans des pratiques politiques, idéologiques, économiques et sociales spécifiques. »

Edward W. Said.

Ennemis Mortels, représentations de l’islam et politiques musulmanes en France à l’époque coloniale – Olivier Lecour Granmaison

Pour mieux comprendre la place singulière de l’islam aujourd’hui en France, cet ouvrage étudie les représentations de cette religion et des musulmans élaborées de la fin du XIXe siècle jusqu’à la guerre d’Algérie par les élites académiques, scientifiques, littéraires et politiques.

S’appuyant sur des sources diverses, parfois ignorées ou négligées, Olivier Le Cour Grandmaison analyse la façon dont ces élites ont, pendant des décennies, conçu et diffusé un portrait pour le moins sombre des colonisés musulmans. Pendant qu’Ernest Renan, par exemple, soutient que l’islam « n’a été que nuisible », Guy de Maupassant se passionne pour la sexualité prétendument débridée et « contre nature » de ses adeptes.

Conçues par des personnalités souvent célèbres, diffusées par des institutions prestigieuses, ces représentations sont rapidement incluses dans de multiples ouvrages de vulgarisation. Jugé rétif au progrès, le « musulman » est décrit comme un danger protéiforme et existentiel qui menace les bonnes mœurs, la sécurité sanitaire, celle des biens et des personnes, l’avenir de la nation et de la civilisation occidentale.

Ces représentations éclairent également les « politiques musulmanes » mises en œuvre par la France. Enfin, comme le montre l’auteur, ce passé affecte toujours notre présent et alimente les obsessions islamophobes de beaucoup de nos contemporains.

Comment israël expulsa les palestiniens – Dominique Vidal

« Le passage du Yichouv à l’Etat d’Israël doit en effet beaucoup à la situation qui prévaut après 1945 : le génocide a donné une légitimation tragique à la revendication sioniste d’un Etat, incité les Alliés à la soutenir, et travaillé la mauvaise conscience des opinions dans les pays complices de l’entreprise nazie. Sans oublier les centaines de milliers de personnes déplacées qui, ne pouvant pas rentrer dans leur pays ni émigrer en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, n’ont d’autre choix que l’émigration vers la Palestine. Autant de facteurs qui participent au ‘‘ lien entre l’Holocauste et Israël ’’ souligné par le grand intellectuel palestinien Edward Saïd… » Dominique Vidal (Le Monde diplomatique).

En 1987, paraissait « La Naissance du problème des réfugiés palestiniens », le premier livre de ce qu’on allait bientôt appeler la « nouvelle histoire » israélienne. Son auteur, Benny Morris, mais aussi Ilan Pappé, Avi Shlaïm, Tom Segev et d’autres ont, en quelques années, réécrit les conditions dans lesquelles l’État d’Israël a vu le jour, battant en brèche les mythes et les tabous chers à leurs prédécesseurs. Il est désormais impossible de nier la réalité de l’expulsion de quelque 800.000 Palestiniens dans les mois qui précèdent et suivent la création de l’État juif en mai 1948.

Que nous apprennent les travaux de ces chercheurs sur des événements fondateurs du conflit israélo-palestinien Quels débats ont-ils suscités parmi leurs pairs ? Quelle influence ont-ils exercée sur une société israélienne ? confrontée, entre deux Intifadas, aux accords de paix d’Oslo ? Autant de questions auxquelles répond ce livre de synthèse.

En portant à la connaissance d’un grand public les apports d’ouvrages dont la plupart n’ont pas été traduits en français, ce livre complété par une enquête originale sur les polémiques actuelles autour de la « nouvelle histoire » en Israël.

Le monde arabe dans la longue durée – Samir Amin

L’année 2011 s’est ouverte par une série d’explosions fracassantes de colère des peuples arabes.

Les « printemps » des peuples arabes, comme ceux que les peuples d’Amérique latine connaissent depuis deux décennies, que Samir Amin appelle la seconde vague de l’éveil des peuples du Sud, revêt des formes diverses allant des explosions dirigées contre les autocraties qui ont précisément accompagné le déploiement néolibéral à la remise en cause de l’ordre international par les « pays émergents ». Ces printemps coïncident donc avec « l’automne du capitalisme », le déclin du capitalisme des monopoles généralisés, mondialisés et financiarisés. Les mouvements partent, comme ceux du siècle précédent, de la reconquête de l’indépendance des peuples et des États des périphéries du système, reprenant l’initiative dans la transformation du monde.

Dans ce livre, Samir Amin analyse le mouvement, ses potentialités, mais aussi les dangers de dévoiement et de récupération qu’il court (comme par exemple celui de l’instrumentalisation de l’islam politique par les puissances occidentales). Au-delà de ces événements qui changent la face du monde, il montre comment, pour mieux comprendre le monde arabe, il faut l’envisager sur la longue durée. Cet essai est une esquisse fondamentale de l’histoire du monde arabe et de ses rapports avec les puissances impérialistes.

La pensée blanche – Lilian Thuram

Qu’est-ce qu’être blanc ? Plus qu’une couleur de peau, n’est-ce pas plutôt une pensée ? Qui sont ceux qui l’ont inventée, et pourquoi ? Ce livre raconte l’histoire de la pensée blanche, son origine et son fonctionnement, la manière dont elle divise, comment elle s’est répandue à travers le monde au point d’être aujourd’hui universelle, jusqu’à infuser l’air que l’on respire. Depuis des siècles, la pensée blanche est une norme, la fossilisation de hiérarchies, de schémas de domination, d’habitudes qui nous sont imposées. Elle signifie aux Blancs et aux non-Blancs ce qu’ils doivent être, quelle est leur place. Comme la longue emprise des hommes sur les femmes, elle est profondément ancrée dans nos mentalités et agit au quotidien. Seule sa remise en question permettra d’avancer pour passer à autre chose. Il ne s’agit pas de culpabiliser ni d’accuser, mais de comprendre les mécanismes à l’œuvre, d’en prendre conscience pour construire de nouvelles solidarités. Le temps n’est-il pas venu d’élargir nos points de vue pour nous considérer tous enfin comme des êtres humains ?

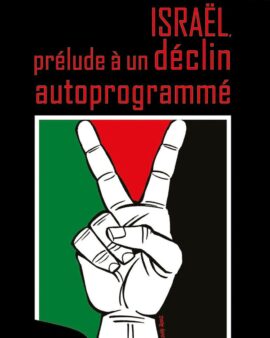

Israël, prélude à un déclin autoprogrammé – Mohamed Taleb

Après l’excellent ouvrage « Palestine, le plus grand hold-up du XXe siècle » (2019) qui a relaté le processus d’occupation de la Palestine depuis la chute de l’empire Ottoman à l’écrasante défaite des pays arabes à l’issue de la Guerre des Six jours de 1967, le présent essai est le deuxième volet de cette « enquête », aussi documentée que pertinente, qui expose les développements des évènements qui s’ensuivirent. De la guerre d’usure, entre 1967 et 1970, à la guerre du Ramadan de 1973 qui a vu la première défaite de l’entité sioniste, aux épisodes tragiques des massacres de Palestiniens de septembre 1970 (Septembre noir) et de Sabra et Chatila (Liban, 1982), pendant que l’Égypte est éjectée du camp résistant après les accords séparés de Camp David de 1978, à l’Intifada de 1987, un soulèvement de la population palestinienne contre le régime d’occupation coloniale qui a donné un nouveau souffle à la résistance des Palestiniens contre les sionistes. Devant la flambée des violences contre une population qui se défendait avec des jets de pierres face à des chars sionistes, un processus de paix, en dehors des instances internationales, se met en marche et aboutit à la signature des Accords d’Oslo en 1993 entre Palestiniens et Israéliens. Une autorité palestinienne (AP) nait officiellement, mais finit par faire figure d’organe sous-traitant pour la sécurité des « territoires israéliens ». Un État palestinien (solution des deux États) devait naître conformément aux résolutions de l’ONU dans un délai de cinq années. Les entraves des dirigeants sionistes successifs, gauche et droite confondues, Netanyahou, Barak, Sharon ou Olmert, mettent fin à un processus de paix illusoire, au mépris du droit international. Entre temps, et pendant que s’érige un mur de séparation entre la Cisjordanie et les territoires occupés par Israël, déploiement de colonies illégales en Cisjordanie connaît une ascension spectaculaire, ponctuée par un blocus de la Bande de Gaza depuis 2007 et par des agressions multiples, 2009 et 2014. L’État palestinien ne voit pas le jour, et les conditions de sa mise en application n’existent pratiquement plus. Le cours de normalisation des relations entre Israël et certains États arabes prend le dessus sur le processus de paix, tombé en désuétude. Le tout est aggravé par l’instauration d’un régime d’apartheid, avec le consentement du monde occidental, à leur tête les Etats-Unis d’Amérique, annihilant de manière définitive la création d’un État palestinien.

Il est question aujourd’hui, plus d’un État unique avec les mêmes droits pour tous ses citoyens, au-delà des ethnies et des croyances religieuses, un État qui mettra fin au sionisme.

Les portes du poème – hommage à Habib Tengour

« Le Maghrébin est toujours ailleurs. Et c’est là qu’il se réalise » H. T. (Manifeste du surréalisme maghrébin,1981)

Les vingt-sept contributions ici rassemblées et superbement illustrées par Hamid Tibouchi – études critiques et textes de création – rendent hommage à une œuvre de premier plan dans les lettres algériennes et plus largement contemporaines, mais paradoxalement encore méconnue.

Ce volume entend, à l’occasion du soixantième-quinzième anniversaire du poète Habib Tengour, inaugurer de nouvelles pistes de recherche quant à cette œuvre et permettre une plus juste appréhension de ses enjeux. Les hommages des pairs – poètes du monde entier – donnent à l’ouvrage une dimension affective, charnelle, et prolongent les analyses des chercheurs en ménageant des échos inattendus.

« N’entre dans le poème que celui animé d’une intention droite ! », nous a avertis Tengour. Les portes du poème s’entrouvrent ainsi sur une des voix poétiques les plus importantes de sa génération (prix Dante en 2016 et Benjamin Fondane en 2022 pour l’ensemble de son œuvre).

Les communistes et l’Algérie – Alain Ruscio

Dans cet ouvrage, Alain Ruscio examine minutieusement le « parcours non linéaire » des relations entretenues par les communistes avec l’Algérie de 1920 à 1954, objet d’étude ayant donné matière à de nombreuses polémiques. Permettant de mieux saisir la genèse des malentendus et désaccords persistants entre nationalistes algériens et communistes français et afin de comprendre les contradictions d’un mouvement tour à tour allié objectif et ennemi juré des nationalistes algériens, ce spécialiste des questions coloniales nous invite à dissocier nettement les implications collectives et individuelles, l’avant-garde anticolonialiste ou les cercles dirigeants des Partis communistes français et algérien (PCF et PCA).

Loin de se limiter à l’examen des positions élaborées par les cercles dirigeants de ces deux partis, Alain Ruscio s’intéresse également aux opinions et aux actions des membres de la vaste « “famille communiste” franco-algérienne ». S’appuyant sur un large corpus archivistique, cette mise en lumière de multiples expériences permet de faire entendre les dissonances traversant, et, parfois, brisant, de la base au sommet, tout l’univers communiste, sur la question de l’Algérie.

« En somme, grâce au croisement systématique de sources variées – laissant au passage encore un espace pour des recherches basées sur une exploitation approfondie d’archives locales, notamment dans certains bastions communistes (...), cet ouvrage constitue indéniablement une des références d’une historiographie aspirant à renouveler l’étude des processus de colonisation et de décolonisation. » Fabien Bénézech