Affichage de 505–516 sur 552 résultatsTrié par popularité

Mohamed Belkheïr – Poème de l’amour et de guerre – Boualem Bessaïh

« Dès mon enfance, je connus le nom de Mohamed Belkheir. Certains de ses vers tombaient de la bouche de mon père comme des énigmes, des allusions à l’inconnu. C’était déjà l’histoire : cavaliers, épées, fusils et poudre. Le jour du marché, j’accourais, j’écoutais et ma mémoire entremêlait tout : récits interminables et légendaires, épisodes de la vie du Prophète, évocation d’Omar le juste et d’Ali l’intrépide, ou encore poèmes de Ben Kerriou, amoureux et innocents accompagnés d’une flûte naïve et nostalgique. La tradition orale nous a légué les poèmes bédouins ; mais elle choisit chemins de traverse et chemins clandestins d’où surgissent les chantres de la résistance à l’invasion coloniale du siècle dernier. Ce détour engendra la dispersion mais aussi la pérennité. Ce que de prudents poètes gagnaient en notoriété, les poètes rebelles le perdaient en chuchotements. Ce que les premiers perdaient en renommée dérisoire, les autres le gagnaient en gloire secrète. »

Boualem Bessaïh

« Arabe est sa langue, raffinée sa poésie, exemplaire son combat. »

Ibn Badis

« Belkheïr, chantre du courage nomade et de l’eternel désir, nous propose, sous la dictée des formes pures, un message de demain et de toujours. »

Jacques Berque

« Aucun des poètes de cette région n’a la notoriété de Sidi Belkheïr, du sud Oranais,chantre de l’Insurrection des Ouled Sidi Cheïkh. »

Émile Dermenghem.

Samia, la marginale – Fadéla Larbi

L’université de Bab Ezzouar, encore en chantier, vient d’ouvrir ses portes. Un foisonnement d’idées de différentes tendances la parcourent et conduit les étudiants à des affrontements parfois violents.

Samia, brillante étudiante, assiste perplexe à un changement de mœurs dû à l’émergence d’une idéologie nouvelle, teintée de puritanisme qui bouleverse toute la société.

Elle y résiste, allant jusqu’à transgresser les traditions et se trouve marginalisée, livrée à la vindicte populaire.

La main d’or – Mohamed Chouli

Subitement la Main d’or s’arrête, comme stoppée par une main invisible. Un homme d’une quarantaine d’années sort de la Banque nationale d’Algérie, un sachet noir à la main. Un de ces affreux sachets dans lesquels on met des fruits, des légumes, des produits salissants ou encore des ordures ménagères. C’est sûrement de l’argent, beaucoup d’argent. Il n’y a que les trabendistes qui usent de ce moyen peu esthétique, mais très discret, pour transporter des fonds. Ces gens-là évitent les serviettes et les attachés-cases. C’est trop luxueux, trop voyant. Ils préfèrent le sac-poubelle. Et cet homme ordinaire, qui ne paie pas de mine, est tout à fait le genre d’individu qui vient de traiter une grosse affaire.

Combien y en a t-il dans ce sachet noir ? se demande le pickpocket, en emboîtant le pas au quadragénaire. Assez pour se sortir de la boue. La voilà, la chance de sa vie !

Après ce coup, il se rangera définitivement. Juré ! Il ouvrira un commerce de téléphones portables et demandera la main de Sabrina. Un avenir radieux l’attend.

Talghouda – Omar Mokhtar Chaalal

Aujourd’hui, nombreux sont les jeunes Algériens qui ne savent pas ce que signifie le mot « talghouda »… et c’est tant mieux. Leurs parents et grands-parents en gardent, eux, un souvenir douloureux. Durant les années quarante, dans les campagnes, la « talghouda », un tubercule sauvage, était le seul recours pour ne pas mourir de faim. Époque de guerre, de rationnement, de marché noir, de typhus, de misère et d’oppression, ces années-là avaient accumulé chez les Algériens bien des motifs de révolte. Tout cela mènera aux massacres du 8 mai 45 d’où émergera une génération de combattants pour l’indépendance et la liberté.

Hamid Benzine en faisait partie. Son histoire est emblématique de cette génération.

Le récit de son enfance entre Bougaâ, Béni-Ourtilane et Béjaïa, puis de son adolescence à Sétif nous replonge dans ces temps passés où s’élaboraient les signes de notre présent. Au sein d’une famille cultivée, pétrie des nobles traditions du terroir, puis au milieu des bandes d’enfants citadins de Béjaïa, enfin parmi les élèves du collège de Sétif, nous suivons avec passion et plaisir les étapes de la formation d’un homme qui deviendra un militant de la cause nationale et de la justice sociale.

Toujours émouvant, souvent poétique, parfois tragique, le récit déroule sa trame en une vaste fresque qui mêle avec bonheur fiction et réalité.

LA FENÊTRE ROUGE – Mohamed Magani

Brillant architecte et intellectuel malchanceux, père comblé d’un gamin brillant, et veuf meurtri d’une femme géniale et mystérieuse, Bekdader fait un jour une rencontre dont il pressent qu’elle peut l’éclairer sur l’assassinat de son épouse, Faïza, avec laquelle il avait eu quelques déconvenues et dont le passé, ressurgi à la faveur de l’examen attentif de toiles peintes par elle, renferme une angoissante énigme. Quelle relation entretenait-elle avec son assassin présumé ? Qui était-elle avant de s’éprendre de Bekdader et de l’imposer à ses parents ? Le roman est bâti sur une quête de réponses, la lumière ne se faisant qu’au dénouement d’une intrigue rigoureusement structurée et d’une écriture prenante.

Je brûlerai la mer – Youcef Merahi

Voici une radioscopie rapide mais dense de l’Algérie et de l’Algérien, de 1962 à nos jours. À travers le regard d’un enfant souffre-douleur entré par effraction dans le monde adulte et devenu un père absent, le roman se situe essentiellement dans un quartier d’Alger, Belcourt. Autour de ce microcosme et de la figure centrale de Amar Boum’Bara s’organise tout un environnement où se mêlent dans un même esprit l’Algérie en train de se (dé)faire et son double, un narrateur et ses protagonistes.

Dans un enchevêtrement subtil de chapitres alternant passé et présent, dialogues et descriptions réalistes, humour et gravité, rires et émotions, emphase et verve populaires, nous assistons à la dégradation d’un tissu urbain et de son corps social. Le pays a évolué dans le mensonge et l’erreur, avec comme corollaires la violence et le mal. Il va de pair avec l’homme mettant en avant un individualisme à la fois solaire et ombrageux, tantôt solidaire et altruiste, tantôt quémandeur d’un État-Providence tout en le maudissant. Dans la tradition du roman d’analyse, Youcef Merahi arrive à diagnostiquer la réalité d’une Algérie ingérable où tout demeure possible, à l’instar de l’imprévisible Algérien.

Hamid Nacer-Khodja

Abdellah Ben Kerriou (1869-1921) Poète de Laghouat et du Sahara – Boualem Bessaïh

À la fin du XIXe siècle, à Laghouat, oasis saharienne d’Algérie, le poète populaire Abdellah Ben Kerriou aime et chante une femme, fille d’un grand seigneur arabe. Pour avoir déclaré sa passion, il connaît l’exil. Il est cultivé, versé dans l’astronomie, il connaît et cite Platon, ainsi que Qays, le légendaire poète arabe.

Ses poèmes, qui ne parlent que d’amour, sont empreints d’une chasteté et d’une pureté remarquables, car rien ne prive le poète de la déclaration à décrire cette femme avec une précision telle que la relation intime devient indubitable. C’est qu’il ressent la plénitude de son existence dans l’abandon total à cet amour, entre rencontres imaginaires salvatrices et séparations longues et épuisantes ; ni pigeon voyageur, ni coursier rapide pour porter le message. Seul l’hommage à la beauté se perpétue, se renouvelle et s’épanouit sans cesse, en

ballet d’images neuves et de mots inventés, comme poursuivant une nouvelle conquête et il tombe à genoux devant la lumière :

« L’ombre de ton visage éclaire mon regard, Seul le corps est ici, car le cœur t’appartient. »

Et pourtant, cette femme restera inconnue. Son nom est cependant sur les lèvres de ces innombrables femmes du sud algérien qui chantent encore ses poèmes, tant elles auraient voulu être celle-là même que le poète a sublimée et placée sur un véritable piédestal pour l’éternité de l’amour.

Quand les voiles se lèvent – Belgacem Aït Ouyahia

Trois jours avant son départ pour un stage à Paris, Soâd a bien tous ses repères et est bardée de certitudes…

Quand on la questionnait sur la situation en Algérie, elle répondait, ce que tout le monde savait, que son pays traversait une période difficile, sans autre commentaire, sans jamais chercher à susciter une quelconque compassion, surtout à son endroit, qui eût été sans fondement.

Mais, tout aussi simplement, elle manquait rarement, d’une façon ou d’une autre, de faire sentir, envers et contre tout, sa fierté d’Algérienne : c’était sa réponse aux dénigrements systématiques et aux sollicitudes hypocrites dont l’Algérie faisait l’objet de la part de quelques donneurs de leçons et de quelques bonnes consciences.

Passe encore quand il s’agissait de Français : pas ceux qui étaient sans doute de bonne foi, mais les autres, ceux qui, contre l’Histoire, refusaient de tourner la page, ceux pour qui l’indépendance était restée en travers de la gorge et qui pouvaient encore avoir des raisons de se réjouir des malheurs de l’Algérie !

Des Français, passe encore, mais hélas ! des Algériens aussi en étaient de ceux-là, toute honte bue.

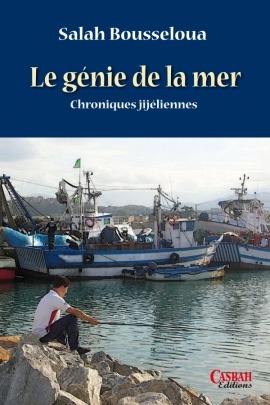

Le génie de la mer – Salah Bousseloua

Natif et habitant de Jijel, Mohamed Bousseloua est intarissable sur tout ce qui concerne sa cité millénaire. Sa prodigieuse connaissance des gens et de l’histoire de cette ville qui allie une ouverture féconde sur le large méditerranéen à son solide ancrage en terre algérienne, il la doit à cet attachement viscéral, passionné qui le rend attentif à toute information, qu’elle se rapporte au passé de la ville – proche ou lointain – ou à sa quotidienneté vécue. La haute idée qu’il s’en fait l’a conduit à réunir dans ce volume un grand nombre de courts récits de faits vus ou entendus, de portraits de personnages marquants ou singuliers, de situations tour à tour plaisantes et édifiantes, de souvenirs d’enfance et de jeunesse, d’épisodes historiques et autres, composant un panorama d’une lecture particulièrement agréable et instructive, le tout lié au monde de la mer – marins et pêcheurs – ainsi qu’il sied à une ville côtière.

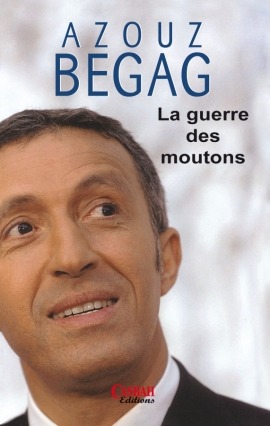

La guerre des moutons – Azouz Begag

Devenu ministre de la République française en juin 2005, Azouz Begag n’a jamais oublié d’où il vient : le milieu déshérité des bidonvilles et des cités de banlieue, où l’on sait le poids des mots et des valeurs de dignité, d’humanité, d’hospitalité. À travers de nombreuses anecdotes puisées dans son adolescence, il raconte comment sont nés son amour éperdu de la liberté et ses premiers sentiments politiques.

Depuis son opposition à son collègue de l’Intérieur Nicolas Sarkozy lors des émeutes des banlieues de 2005, Azouz Begag est devenu le mouton noir du candidat UMP à l’élection présidentielle. Fils d’immigrés, il n’a pas accepté que l’identité nationale française et l’immigration servent d’appât au candidat de la droite pour diviser les Français et capturer les électeurs du Front national. Il a lui, au contraire, œuvré sans relâche pour que la France reconnaisse enfin la richesse que constitue sa diversité.

Après Un mouton dans la baignoire, La Guerre des moutons raconte sa deuxième année dans le gouvernement Villepin. Durant de longs mois, le ministre de l’Égalité des chances a trouvé, seul, ses forces de résistance dans ses actions de terrain en faveur de la diversité, dans l’écriture et la fidélité à l’héritage de ses ancêtres morts au combat pour la France.

Un mois avant le premier tour de l’élection présidentielle, il a choisi de démissionner pour parler et rester celui qu’il a toujours été : un homme libre.