«Ali Kafi – Du militant politique au dirigeant militaire -Mémoires : 1946-1962 – Ali Kafi» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

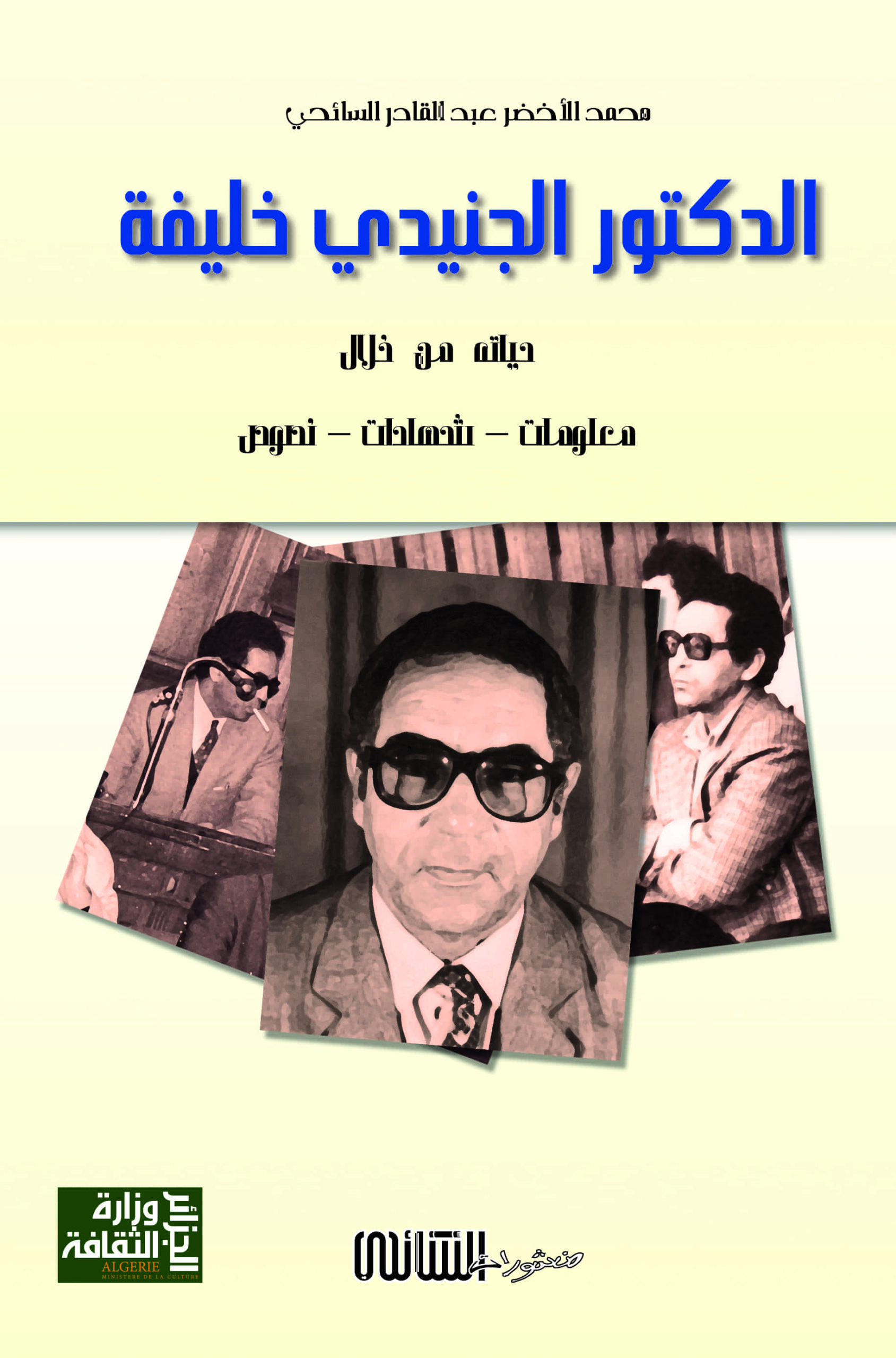

الدكتور الجنيدي خليفة: حياته من خلال معلومات، شهادات، ونصوص

800,00 د.ج

Saïhi Édition

4

Items sold in last 3 days

Ajouter 6.140,00 د.ج et bénéficier d'une livraison gratuite !

1

People watching this product now!

Estimated delivery dates: avril 8, 2025 – avril 15, 2025

Catégorie : Histoire

Produits similaires

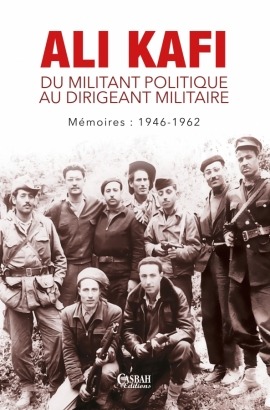

Ali Kafi – Du militant politique au dirigeant militaire -Mémoires : 1946-1962 – Ali Kafi

860,00 د.ج

Ali Kafi est né le 17 octobre 1928 dans une ferme, à M’Souna, près d’El Harrouch (dans l’actuelle wilaya de Skikda).Après avoir appris le Coran auprès de son père, à M’Souna, Ali Kafi rejoint, en 1946, l’institut El Kettania de Constantine. Militant du Ppa, il anime une cellule de ce parti au sein de l’Institut. Son cycle d’étude terminé avec succès, il rejoint l’université de la Zitouna à Tunis, en 1950. Il y déploiera ses activités militantes au sein du milieu étudiant ainsi qu’en relation avec la résistance tunisienne, ce qui lui vaudra son expulsion de Tunisie en 1952.

De retour à Skikda, il doit purger une peine de six mois de prison consécutive à une condamnation pour activités nationalistes datant de 1950. À sa libération, il devient enseignant dans une école libre d’obédience Mtld, « El Moustakbal », à Skikda.

Il rejoint l’Aln au début de 1955. Il activera sous les ordres de Zighoud Youcef, successeur de Didouche à la tête de la wilaya II et il sera parmi les organisateurs de l’offensive du 20 Août 1955 dans le Nord Constantinois. Ali Kafi fera partie de la délégation de la wilaya II au Congrès de la Soummam, aux côtés de Zighoud, Bentobbal, Benaouda, Mezhoudi et Hocine Rouibah. Au printemps 1956, il est responsable militaire de la wilaya et, en avril 1956, devient colonel, commandant la wilaya II.

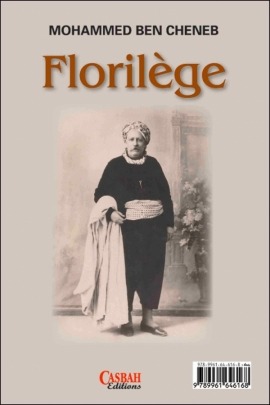

Florilège – Mohammed Ben Cheneb

490,00 د.ج

Son œuvre scientifique s'échelonne sur une trentaine d'années. Abondante entre 1906 et 1913, elle marque un temps d'arrêt pendant la Première Guerre mondiale pour reprendre entre 1918 et 1928. Elle est des plus variées et traite de nombreuses disciplines : pédagogie, éducation, droit musulman, hadîth, poésie populaire, proverbes, lexicographie, grammaire, poésie classique, métrique, sociologie, histoire. Elle révèle la trace de la formation pédagogique qu'il reçut à l'école normale et rend, par ailleurs, l'écho des divers enseignements qu'il eut à dispenser dans les médersas, à la mosquée et à la Faculté des lettres.

L'essentiel de cette œuvre aura donc été, d'une part, l'édition de textes arabes, souvent accompagnés d'une traduction française et de notes et, d'autre part, des études en langue arabe, celles-ci étant l'exception. Le désir de faire connaître ou de sauver de l'oubli le patrimoine culturel de l'Algérie d'abord, de l'Occident musulman ensuite, a de toute évidence inspiré ses préférences et guidé son choix.

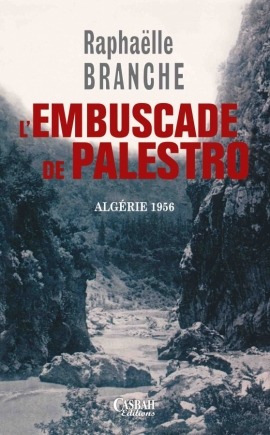

L’embuscade de Palestro – Raphaëlle Branche

670,00 د.ج

Algérie 1958

Palestro, le 18 mai 1956 : 21 militaires français tombèrent dans une embuscade. Un seul d’entre eux survécut, les corps des autres furent retrouvés mutilés. Quelques mois après que le contingent avait été rappelé pour lutter contre l’insurrection qui se propageait en Algérie, la nouvelle fit l’effet d’une bombe. « Palestro » devint vite synonyme de la cruauté de cette guerre qui ne disait pas son nom. Pourquoi, alors qu’il y eut d’autres embuscades meurtrières, a-t-on plus particulièrement retenu celle-ci ? Pour comprendre les raisons de cette persistance dans l’imaginaire national français, il a fallu enquêter en Algérie et comprendre ce qu’il en était là-bas. L’action des maquisards de l’Armée de libération nationale y était-elle également distinguée ?

Mais l’analyse ne pouvait s’en tenir aux événements de l’année 1956 : il a fallu aller voir plus loin et interroger un passé plus ancien, là où s’étaient noués les liens coloniaux. Sous les pas des combattants de 1956 en effet, d’autre Français et d’autres Algériens avaient laissé leurs traces.

Ce livre est aussi leur histoire.

Les accords d’Évian – En conjoncture et en longue durée – René Gallissot

570,00 د.ج

Dans les quatre mois qui suivent la signature des Accords, en 1962, les bouleversements qui s'enchaînent semblent bas le difficile échafaudage. Les « Européens » abandonnent le pays, des officiers français se font rebelles et, sur fond de bâtiments publics éventrés, le vertige du gouffre, le chaos de la guerre civile semblent menacer les chances de l'État algérien, emporter le Fln, le partenaire de la paix, et les forces armées. Mais c'est la paix qui a gagné, et donc les Accords d'Évian ; ils marquent la sortie, certes à reculons mais délibérée, d'une guerre coloniale sordide et tragique. Telle est la signification en conjoncture. Pour les Algériens, la guerre était nationale ; pour les Français, elle n'était que nationaliste, mais très intensément. En plus longue durée, les Accords d'Évian commandent une reconversion européenne et internationale du nationalisme français, y compris du nationalisme économique, et scandent un temps fort de libération nationale. Le reflux d'aujourd'hui laisse à découvert la violence des rapports inégaux. La reconnaissance de la nation algérienne excite encore la réaction identitaire qui sépare les « Français de souche », de l'immigration maghrébine. Les terrorismes sévissent en Algérie.

Cette publication prend sens au présent. Face au racisme en Europe et aux dérives sanglantes en Algérie, il faut redire aujourd'hui ce que disaient les Accords d'Évian : arrêter de tuer.

Les insurgés de l’An 1 – Christian Pheline

850,00 د.ج

Le 26 avril 1901, à une centaine de kilomètres seulement d’Alger, la population musulmane d’un petit centre de colonisation vinicole dénommé Margueritte (aujourd’hui Aïn-Torki) se soulève contre la présence française. On compte cinq victimes parmi les Européens. La répression se veut d’une ampleur « exemplaire ».

Coup de semonce dans une Algérie que l’on disait « pacifiée », cette révolte paysanne d’un jour manifeste toute la complexité native du rapport entre oppression politique, résistance économique et manifestation religieuse. Dans le même temps, la riposte du pouvoir colonial y préfigure les méthodes qui se développeront à grande échelle à partir des massacres de Sétif et de Guelma (1945).

À plus d’un siècle de distance, ce « micro-événement » mérite aussi d’être relu au regard des aspirations dont sont porteuses les générations nouvelles nées dans l’Algérie d’après 1962.

La révolte d’Aïn-Torki, ex-Margueritte, aura été le premier coup de semonce tiré, au XXe siècle, à l’encontre du statu quo colonial en Algérie. Avec la modestie et la rigueur qu’impose la recherche historique, Christian Phéline s’est patiemment attaché à recueillir et scruter les documents de première main pour restituer de la manière la plus circonstanciée ce moment politique annonciateur et ses suites.

Les Insurgés de l’an 1, dont la publication intervient tout juste 111 ans après le soulèvement du 26 avril 1901, rend ainsi hommage à la mémoire de Yacoub et de ses compagnons dont l’action toute spontanée préfigure celle que les mouvements nationalistes allaient engager, quelque trente ans plus tard, au plan politique, puis militaire, jusqu’au recouvrement par l’Algérie de son indépendance en juillet 1962.

Mouloud Achour.