«Les traumatismes collectifs en Algérie – Chérifa Bouatta» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

La nouvelle question d’orient – Geordes Corm

1.500,00 د.ج

978-9931-468-52-3

8

Items sold in last 3 days

Ajouter 6.620,00 د.ج et bénéficier d'une livraison gratuite !

0

People watching this product now!

Estimated delivery dates: avril 13, 2025 – avril 20, 2025

Catégorie : Essai

Description

978-9931-468-52-3

Informations complémentaires

| Editeur |

|---|

Produits similaires

L’islam, la république et le monde – Alain Gresh

900,00 د.ج

« Un spectre hante l’Occident, le spectre de l’islam » : paraphrasant le Manifeste du Parti communiste, écrit en 1848, on pourrait ainsi résumer le sentiment qui s’est emparé des dirigeants du Nord, relayés par quelques intellectuels soucieux de défendre les valeurs du « monde civilisé » contre celles des « barbares ».

En France, la peur est d’autant plus forte qu’elle se situe à la confluence de deux angoisses : celle du terrorisme islamiste, accentuée par les horreurs de la guerre civile algérienne et par les suites des attentats du 11 septembre 2001 ; celle de la « menace » que représenteraient les nouvelles classes dangereuses, les immigrés issus des pays anciennement colonisés, notamment du Maghreb.

C’est le fantasme de cette « menace » islamique, à la fois interne et externe, qu’Alain Gresh démontre ici. Non en présentant une défense de l’islam, mais à partir d’une vision laïque et rationnelle des musulmans, dans leur diversité historique et géographique.

Tout en fournissant les éléments essentiels pour comprendre la religion musulmane et son histoire, l’émergence de l’islam politique et son rôle dans les différents conflits, cet ouvrage revient sur les débats qui ont secoué la France. L’islam est-il compatible avec la démocratie ? Le foulard est-il une arme contre la laïcité ? Les musulmans peuvent-ils s’intégrer dans les sociétés européennes ? Les citoyens français, musulmans et non musulmans, croyants et non croyants, peuvent-ils bâtir ensemble un avenir commun ?

L’exception algérienne – La modernisation à l’épreuve de la société – Djamel Guerid

490,00 د.ج

Au plus fort du terrorisme, en 1995, un collègue français qui ne connaît rien à l’Algérie, me demande : « Est-ce que tu peux m’expliquer, en deux mots, ce qui vous arrive. » En 1995 aussi, un collègue français qui lui, connaît bien l’Algérie, s’interroge, surpris : « Comment a-t-on pu en arriver là ? » Des années durant, les Algériens n’ont pas arrêté de se poser cette question et de se l’entendre poser au cours de leurs voyages en Occident et en Orient.

À cette interrogation, des réponses ont été, bien sûr, proposées mais toutes se sont focalisées, à chaque fois, sur une cause unique : ou la religion ou l’économie ou la politique. Toutes pèchent par une bévue capitale : la non prise en compte des conditions particulières qui ont été la base de la production de la société algérienne d’aujourd’hui à commencer par le fait colonial. Cette production apparaît comme une exception. C’est dans ces conditions qu’il convient de chercher la clef pour l’intelligence de « ce qui nous arrive ».

L’ordre et le désordre – Noureddine Toualbi-Thaâlibi

290,00 د.ج

La question fondamentale – je devrais même dire lancinante – qui, en réalité, fait le prétexte théorique de ce livre est celle de savoir pourquoi l’Algérie, dont on dit qu’elle est aujourd’hui riche de plus de 50 milliards de dollars de réserves de change et qui s’enorgueillit d’être une nation chargée d’une histoire dense et plurielle, ne parvient toujours pas, quarante années après son indépendance nationale, à “décoller” économiquement, à se structurer sociologiquement et à s’organiser politiquement. Par delà les points de vue traditionnels, économiques et politiques envisagés à la question et que résume aujourd’hui l’argument simiesque de la “mauvaise gouvernance”, se peut-il que le véritable motif de cet immobilisme socio-économique et culturel ou de cette “transition bloquée” comme disent les sociologues, soit à rechercher ailleurs qu’à travers ces thèmes conventionnels ?…

[Extrait de l’introduction]

Traductologie littérature comparée – Lantri Elfoul

530,00 د.ج

Pratique universelle et vieille comme les langues (Babel) parce qu’elle a répondu aux besoins du commerce des marchandises puis des idées, indispensable aux voyageurs puis aux conquérants, aux diplomates, aux politiques, aux stratèges, aux propagateurs de religions, puis à tous les curieux, les chercheurs, les écrivains, les savants, les artistes, la traduction resta essentiellement un art avant les tentatives modernes (XXe siècle) d’en faire une science spécialisée et sanctionnée par des diplômes, y compris en Algérie dès l’indépendance, non sans donner lieu à des divergences tant en ce qui concerne sa théorie que sa pratique et la pédagogie à mettre en oeuvre dans son enseignement. Ainsi est née la « traductologie », discipline qui se veut, par définition, autonome, mais indissolublement liée à toutes les sciences humaines… et même aux sciences exactes.

C’est donc un domaine situé au carrefour de toutes les disciplines qui se consacrent à l’étude des échanges entre les hommes, les peuples et les cultures et en particulier, au XXe s., à la littérature comparée et sa branche maîtresse: l’« imagologie » ou étude des images de l’étranger.

Les sept études regroupées dans cet ouvrage, outre la plus importante consacrée au(x) problème(s) de la traduction du Coran, traitent de la situation de la traduction en Algérie et de son enseignement, de la stylistique comparée de l’arabe et du français et des problèmes généraux de la traduction entre l’arabe et le français, ainsi que des problèmes et méthodes de

la littérature comparée et des frontières/transitions entre la création littéraire et les diverses formes de la traduction.

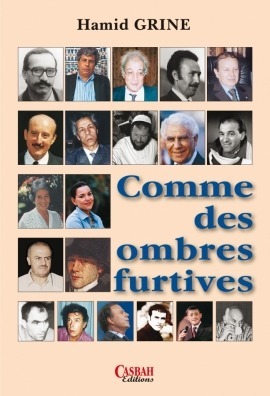

Comme des ombres furtives – Hamid Grine

350,00 د.ج

De Boumediène à Merbah, de Gide à Giroud, de Mimouni à Ameyar, de Hamia à Lalmas, de Iglesias à Doukkali… une galerie de figures marquantes de la politique, de la littérature, du sport, de la chanson compose le menu de cet ouvrage nourri par les souvenirs d’un journaliste

qui a su restituer en quelques pages, pour chacun des personnages, avec une rare sensibilité et un admirable souci du détail les traits les plus expressifs. L’ensemble, bourré d’informations et d’émotions, est d’une lecture passionnante.

Chacal ou la ruse des dominés – Tassadit Yacine

450,00 د.ج

En analysant les liens entre mythe et réalité, l’auteur décrypte la fable du chacal à la lumière des rapports aux différents pouvoirs et aux différents modes de domination. Elle montre comment les intellectuels colonisés d’Algérie négocient leur statut avec le pouvoir à la manière du chacal et du lion. Ce livre a le mérite d’articuler sociologie et anthropologie. Par-delà la dérision, ce sont bien des enjeux sociaux que la littérature orale nous révèle.

Maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales, Tassadit Yacine-Titouh est notamment l’auteure de Poésie berbère et identité et de L’izli ou l’amour chanté en kabyle. Elle anime la revue d’études berbères Awal, fondée en 1985 avec Mouloud Mammeri.

Réflexions sur le système éducatif – Tahar Kaci

200,00 د.ج

Il ne saurait y avoir d’éducation ni de formation performantes sans une politique explicite et cohérente, tout comme il n’y a pas de politique efficace sans une véritable maîtrise de l’information et de la gestion. Ce sont les conditions d’une évolution positive du système éducatif en Algérie et de l’amélioration de son rendement.

Cet ouvrage, témoignage du vécu d’un formateur et d’un cadre ayant occupé diverses responsabilités, apporte des éclairages précieux sur l’école algérienne.

Femmes d’Algérie – Société, famille et citoyenneté – Lucie Pruvost

370,00 د.ج

« Il y a dans mon cœur fureurs et peines ». Ce vers du poète espagnol Quevedo, traduit dans une superbe calligraphie arabe de H. Massoudy, dit bien la portée de l’ouvrage. Les femmes d’Algérie vivent en effet dans leur être, leur identité même, une véritable tension dichotomique. Citoyennes dans la vie publique, elles sont reléguées à l’état de mineures dès qu’il s’agit de statut familial. L’histoire de cet écartèlement remonte aux temps les plus anciens. Le « fil rouge » de cette histoire en est la domination permanente de l’idée patriarcale.

Ce sont les points essentiels de cette domination dans le statut juridique familial des femmes que veut présenter l’ouvrage depuis les juristes des premiers siècles de l’Hégire, jusqu’à l’actuel Code de la famille, en passant par les solutions de la jurisprudence et de la législation de 1830 à 1962.