Affichage de 229–240 sur 552 résultatsTrié par popularité

Chronique de l’Algérie amère, Algérie 1985-2011 – Anouar Benmalek

Né en 1956, Anouar Benmalek a été l’un des fondateurs, après les émeutes d’octobre 1988, du Comité algérien contre la torture. Il est l’auteur, entre autres, de Les Amants désunis (Calmann-Lévy) et de L’Enfant du peuple ancien (Pauvert).

Chez Fayard, il a publié notamment : Ô Maria et Le rapt. Son dernier ouvrage, Tu ne mourras plus demain..., paraît simultanément chez Fayard et Casbah-Éditions (septembre 2011).

Traduite en dix langues, l’oeuvre de Anouar Benmalek a reçu plusieurs prix.

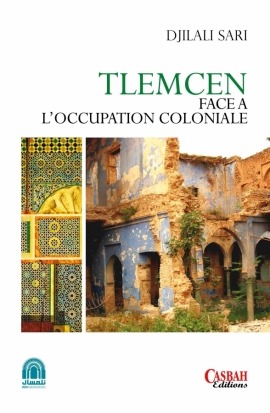

Tlemcen face à l’occupation coloniale – Djillali Sari

Géographe de formation, Djilali Sari a consacré durant plus de quatre décennies l’essentiel de ses recherches et publications à l’évolution de l’Algérie et du reste du Maghreb. D’autres problèmes et préoccupations majeurs accaparent de plus en plus son intérêt.

Il privilégie l’approche interdisciplinaire et l’interaction des phénomènes démographiques avec les paramètres socio-économiques et politiques. Professeur à l’université d’Alger depuis 1966 et membre de plusieurs unions scientifiques, il participe assidûment à différentes manifestations scientifiques nationales et internationales.

Comme partout ailleurs et comme tout projet visant à asseoir un nouvel ordre, à le consolider et à le fortifier – nécessairement aux dépens de la population autochtone, et en ciblant par prédilection ses fondements historiques et culturels –, le choc colonial a été des plus violents dans l’ancienne capitale des Ziyanides.

La symbolique d’une métropole ayant abrité de prestigieux monuments, non seulement ceux emblématiques de la souveraineté, mais également ceux considérés comme des joyaux de l’Occident musulman à l’instar de la Tachfinya, a été soigneusement ciblée et n’a pu échapper aux opérations de destruction systématique.

C’est ainsi qu’aussitôt occupée définitivement, et après être demeurée longtemps dépeuplée, la cité a été rapidement dépecée et reconfigurée de façon à en occulter le cachet originel de centre de rayonnement culturel et civilisationnel musulman.

L’embuscade de Palestro – Raphaëlle Branche

Algérie 1958

Palestro, le 18 mai 1956 : 21 militaires français tombèrent dans une embuscade. Un seul d’entre eux survécut, les corps des autres furent retrouvés mutilés. Quelques mois après que le contingent avait été rappelé pour lutter contre l’insurrection qui se propageait en Algérie, la nouvelle fit l’effet d’une bombe. « Palestro » devint vite synonyme de la cruauté de cette guerre qui ne disait pas son nom. Pourquoi, alors qu’il y eut d’autres embuscades meurtrières, a-t-on plus particulièrement retenu celle-ci ? Pour comprendre les raisons de cette persistance dans l’imaginaire national français, il a fallu enquêter en Algérie et comprendre ce qu’il en était là-bas. L’action des maquisards de l’Armée de libération nationale y était-elle également distinguée ?

Mais l’analyse ne pouvait s’en tenir aux événements de l’année 1956 : il a fallu aller voir plus loin et interroger un passé plus ancien, là où s’étaient noués les liens coloniaux. Sous les pas des combattants de 1956 en effet, d’autre Français et d’autres Algériens avaient laissé leurs traces.

Ce livre est aussi leur histoire.

De la résistance à la guerre d’indépendance – Mohamed Chérif Ould Hocine

« Après avoir apporté dans un premier livre Au coeur du combat un témoignage poignant sur les actions de deux unités d’élite de l'Aln en wilaya IV, l'auteur à consacré un second ouvrage Éléments pour la mémoire - Afin que nul n'oublie à une galerie de portraits de très nombreux chouhada, moudjahidine et moudjahidate de toutes les wilayates historiques.

Dans ce troisième livre, M. Ould Hocine a tenu à élargir encore davantage la perspective de ses investigations et recensions. Remontant jusqu'à la première agression colonialiste française du 14 Juin 1830, l'auteur passe en revue l'ensemble des actes majeurs de résistance posés par les Algériens avant que la résistance ne cède le pas à la guerre pour la libération nationale. »

Ils ont défié l’Empire – Juba 1er, Tacfarinas, Firmus et Gildon – Ouarda Himeur -Ensighaoui

« Nous avons fait nôtre le projet de Mohammed-Chérif Sahli qui consiste à décoloniser l'Histoire.

Notre but n’est pas de faire de Juba 1e, de Tacfarinas, de Firmus et de Gildon des idoles scintillantes. Il est tout simplement de les rendre à la lumière et de leur restituer leur véritable stature politique et leur aura de résistants à la dépossession et à l'occupation romaines. »

Mémoire algérienne – Henri Alleg

De Henri Alleg, on connaît surtout La Question. Stupéfiant témoignage sur la torture pendant la guerre d'Algérie, ce livre, interdit en France à sa parution, fut à l'origine du retournement de l'opinion publique qui permit la fin du conflit.

Mais Henri Alleg est d'abord un acteur et un formidable témoin de la longue marche vers l'indépendance. Débarqué à Alger en 1939, il tombe amoureux de cette ville, qui devient sa ville, vivante et diverse. Très vite, il se révolte contre le régime colonial et s'engage, comme journaliste au quotidien Alger républicain et comme militant au parti communiste algérien.

Avec cette Mémoire algérienne, il revient sur ces années de luttes : la clandestinité sous le régime de Vichy, les difficiles relations entre le parti communiste et le Fln, la Bataille d'Alger, les attentats, les exécutions sommaires, son arrestation, la torture, la prison, l'évasion…

Parce que, pendant plus d'un quart de siècle, la vie d’Henri Alleg sera intimement liée au drame franco-algérien, ce livre exceptionnel est indispensable à qui veut comprendre ces pages sombres et brûlantes de notre Histoire.

Guerre de libération et révolution démocratique – Rédha Malek

Guerre de libération ou révolution ? Vieux débat souvent esquivé dont l’importance théorique et pratique est loin d’être négligeable. Pour l’auteur, il ne saurait y avoir de doute : une guerre de libération de l’envergure de celle que nous avons connue s’accompagne nécessairement d’une révolution des mentalités et des structures sociales. Que les processus du changement soient encore inachevés, il ne reste pas moins que le coup d’envoi a eu lieu et que toute approche de l’Algérie serait impossible sans la prise en compte de sa révolution

Ce recueil présente un choix de textes qui remontent aux années cinquante et se prolongent jusqu’à nos jours. L’auteur a voulu répondre ainsi à un devoir de mémoire autant qu’à un désir de mise en perspective. Car si les idées ne meurent pas et qu’elles portent la marque du contexte historique où elles sont nées, elles s’avèrent à même d’éclairer les débats du présent comme ceux de l’avenir.

ALGÉRIE résistance et épopée – Messaoud Djennas

Messaoud DJENNAS est né le 15 octobre 1925 à El Aouana, wilaya de Jijel. Études primaires dans son village natal puis à l›école Olivier de Belcourt, sa famille s›étant installée à Alger en 1930.

Après avoir fréquenté successivement l›école Sarrouy, le collège de Médéa, le lycée Bugeaud (actuel Émir Abdelkader) et fait un passage à la médersa d›Alger marqué par un séjour en prison (1945-46), suite aux événements de mai 1945 – il avait adhéré au Ppa clandestin en mars 1943 – il entreprend des études de médecine à Montpellier, interrompues par la grève des étudiants. Arrestation et internement dans différents centres de concentration de février 1957 à novembre 1958 en raison de ses activités militantes.

Fin 1959, après avoir soutenu sa thèse de doctorat en médecine et achevé des études de spécialité (ophtalmologie) à Montpellier, il gagne le Maroc. Après le cessez-le-feu, retour en Algérie avec un groupe de médecins sur instructions du Gpra en vue de la prise en charge sanitaire des populations victimes de l›Oas puis il est affecté par la zone autonome d›Alger à la clinique ophtalmologique Cervantès de Belcourt jusqu›au lendemain du référendum d›indépendance.

Il consacre alors l›essentiel de ses activités au service de la médecine algérienne jusqu›à son départ à la retraite en 1991.

Professeur agrégé en octobre 1967, professeur en 1970, Messaoud Djennas a dirigé le service d›ophtalmologie du Chu Issad Hassani de Beni Messous de 1971 à 1991. « Du mysticisme qui a imprégné le grand stratège militaire, l›homme d›État, le poète et le philosophe que fut l›Émir Abdelkader, à l’islamisme conquérant et dominateur, sous le ton doucereux, d›un Abassi Madani, en passant par le nationalisme révolutionnaire prolétarien de Messali Hadj, le réformisme humaniste et légaliste de Ferhat Abbas, la rigueur révolutionnaire et moderniste de Mohammed Boudiaf et de Abane Ramdane, le verbe exubérant et généreux de Ben Bella, face à la froide austérité et à la détermination de Boumediène, le réformisme de Ben Badis, adossé à un nationalisme religieux intransigeant, flirtant néanmoins parfois avec l›assimilationnisme, c›est toute une galerie de personnalités hors du commun, dont le rôle d›acteurs historiques de premier ordre est aujourd›hui souligné et admis par tous les historiens qui est présentée dans cet ouvrage sous une forme dont l›originalité ne fait pourtant à aucun moment perdre de vue la vérité historique.»

Extrait de l'avant-propos.

La Saga des rois Numides – Messaoud Djennas

« Mon ambition est de montrer que si les Aguellids de l’antique Numidie furent, tour à tour, alliés ou adversaires conjoncturels de Carthage et de Rome, certains parmi eux ont fait preuve de grandes capacités à être des bâtisseurs d’États, des acteurs de l’Histoire. Nul doute que si Rome, à l’apogée de sa puissance militaire, ne les avait pas bloqués, ils auraient forgé des Nations et édifié des États à même de résister et de survivre au temps et aux hommes.

« L’histoire de l’Algérie n’est pas faite que de lutte et de résistance. Si la guerre de Jugurtha annonce celle d’Abdelkader, Gaïa, Syphax et Massinissa surtout sont l’illustration de la fécondité de cette terre numide qui a vu émerger de son sein de grands bâtisseurs d’États, n’ayant rien eu à envier aux monarques les plus grands de leur temps, et dont notre jeunesse peut et doit être fière. »

Extrait de l’avant-propos

La république impériale – Politique et racisme d’État – Olivier Le Cour Grandmaison

Au tournant du XIXe siècle, les républicains favorables aux conquêtes coloniales ont réussi là où leurs prédécesseurs avaient échoué. Entre 1871 et 1913, les possessions françaises en outre-mer sont passées de moins d'un million de kilomètres carrés à treize millions. Quant aux « indigènes », leur nombre a progressé de sept à soixante-dix millions en 1938. Extraordinaire expansion.

Elle est sans précédent dans l'histoire du pays qui, devenu la seconde puissance impériale du monde après la Grande-Bretagne, est confronté à des tâches multiples et complexes. Comment diriger un empire aussi vaste ? De quels instruments politiques, administratifs, juridiques – le droit colonial par exemple – et scientifiques la métropole a-t-elle besoin pour remplir les missions nouvelles qui sont les siennes désormais ? Quelles orientations – assimilation ou association – mettre en oeuvre dans les territoires de la « Plus Grande France » ?

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cet ouvrage entend répondre. En effet, les conséquences de cette construction impériale sur les institutions, la vie politique, l'enseignement supérieur et secondaire, les sciences humaines, qui voient se développer en leur sein des sciences dites coloniales consacrées par la création d'une académie ad hoc, et la littérature, mobilisée à des fins de propagande notamment, sont nombreuses. De là, le surgissement inédit d'une véritable République impériale dotée de structures diverses, qui vivent par et pour les colonies, et d'un espace vital impérial jugé indispensable au développement de la métropole et à la vie de ses habitants.

Pour rendre compte de ce processus complexe et multiforme qui a longtemps affecté l'État et la société civile, nous avons forgé le concept d'impérialisation et eu recours à une approche dédisciplinarisée qui fait appel à de nombreux textes philosophiques, politiques, juridiques et littéraires.

Mohamed ATTAF.

Algériens et Maghrébins en Nouvelle Calédonie de 1864 à nos jours – Mélica Ouennoughi

Voici un livre qui n'est pas seulement un témoignage – fût-il d'un chercheur – sur le système de colonisation pénale mis en place par la France durant les années 60 du XIXe siècle. C'est, au-delà de la recherche interdisciplinaire et transversale axée sur l'analyse de la situation des descendants de Maghrébins en Nouvelle-Calédonie, dont les ancêtres avaient été déportés à la suite, dans le cas des Algériens, de l'insurrection de 1871 et d'autres faits considérés comme une atteinte à l'ordre colonial en place, le rappel d'une tragédie à jamais gravée dans notre mémoire collective. Une démarche originale dont le fil conducteur est la culture du palmier dattier, permet à l'auteur d'aborder le thème de la reconstruction identitaire d'une communauté maghrébine dans les pays français d'outre-mer après avoir reconstitué les étapes anthropologiques de leur histoire sociale, religieuse, économique.

Ce travail, s'appuyant sur de nombreuses sources écrites, notamment des listes généalogiques des déportés, des listes des mariages mixtes qui ont donné quelques milliers de femmes et d'hommes calédoniens formant la descendance d'aujourd’hui, a produit un document exceptionnel.

L’Algérie dans tous ses états – Salih Benkobbi

« Ce livre est la moisson d'une longue carrière, toute au service des relations de notre pays avec le monde, d'un diplomate formé à l'école du nationalisme et qui a été du combat libérateur, au sein et même aux premières loges d'organisations de la Révolution, dont la glorieuse Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) ».

Pr. M.L. Ould-Khelifa